近些年,我国核医学科建设发展迅速,国家政策层面导向主要为2021年6月,国家原子能机构联合7部门发布《医用同位素中长期发展规划(2021-2035年)》,规划中指出到2025年我国三级医院核医学科全覆盖,到2035年实现“一县一科”。经了解,很多县一级医院和二级甲等医院均在筹备建设核医学科,那么关于核医学科建设,目前我国现行有效的标准有哪些,这个是建设核医学科前必须了解熟知的,下面就跟着小编来了解了解吧。

目前涉及到核医学科建设标准主要有三个归口部门,分别为住建部、卫健委和环保部,发布的标准主要为:

住房和城乡建设部:《综合医院建设标准》 建标110-2021

住房和城乡建设部:《综合医院建筑设计规范》 GB 51039-2014

卫生健康委员会:《核医学放射防护要求》 GBZ 120—2020

生态环境部:《核医学辐射防护与安全要求》 HJ 1188—2021

核医学科建设相关标准简介(四)和(五)已对《核医学放射防护要求》 GBZ 120—2020简要介绍至第5条款,下面我们接着看第6-8条款!

6、操作中的放射防护要求(摘选)

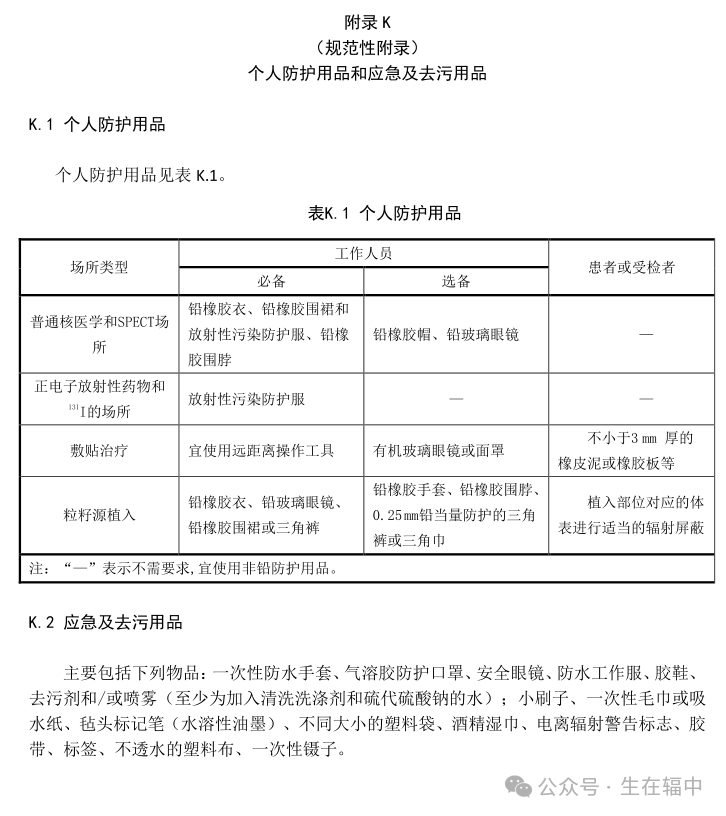

开展核医学工作的医疗机构应根据工作内容,为工作人员配备合适的防护用品和去污用品(见附录K),其数量应满足开展工作需要。(为工作人员不仅需要配备防护用品,还需要配备去污用品,防护用品销售厂家可以一起给配齐啦)

对陪检者应至少配备铅橡胶防护衣。(陪检者需要防护衣)

当使用的Tc-99m活度大于800MBq时,防护用品的铅当量应不小于0.5mmPb。

对操作Ga-68、F-18等正电子放射性药物和I-131的场所,此时应考虑其他的防护措施,如:穿戴放射性污染防护服、熟练操作技能、缩短工作时间、使用注射器防护套和先留置注射器留置针等措施。

根据工作内容及实际需要,合理选择使用移动铅屏风、注射器屏蔽套、带有屏蔽的容器、托盘、长柄镊子、分装柜或生物安全柜、屏蔽运输容器/放射性废物桶等辅助用品。(还需要配备这些辅助用品)

操作放射性药物应有专门场所,如临床诊疗需要在非专门场所给药时则需采取适当的防护措施。放射性药物使用前应适当屏蔽。

装有放射性药物的给药注射器,应有适当屏蔽。

操作放射性碘化物等挥发性或放射性气体应在通风柜内进行。

通风柜保持良好通风,并按操作情况必要时进行气体或气溶胶放射性浓度的监测;操作放射性碘化物等挥发性或放射性气体的工作人员宜使用过滤式口罩。(通风柜产品的设计这些要点尽可能需要给考虑进去,通风?实时监测?)

放射性物质的贮存容器或保险箱应有适当屏蔽。放射性物质的放置应合理有序、易于取放,每次取放的放射性物质应只限于需用的部分。

放射性物质贮存室应定期进行放射防护监测,无关人员不应入内。

贮存和运输放射性物质时应使用专门容器,取放容器中内容物时,不应污染容器。容器在运输时应有适当的固定措施。

7、患者或受检者放射防护要求(摘选)

接受I-131治疗的患者,应在其体内的放射性活度降至400MBq或距离患者体表1m处的周围剂量当量率不大于25μSv/h方可出院,以控制该患者家庭与公众成员可能受到的照射。

开展核医学工作的医疗机构应向陪护者、探视者和家庭成员提供有关的辐射防护措施(例如限定接触或接近患者或受检者的时间等)及其相应的书面指导。

儿童应尽量避免探视已施用放射性药物的患者或受检者,无法避免时所受剂量不应超过1mSv。

8、医用放射性废物的放射防护管理要求(摘选)

放射性废物分类,应根据医学实践中产生废物的形态及其中的放射性核素种类、半衰期、活度水平和理化性质等,将放射性废物进行分类收集和分别处理。

设废物储存登记表,记录废物主要特性和处理过程,并存档备案。

放射性废液衰变池应合理布局,池底和池壁应坚固、耐酸碱腐蚀和无渗透性,并有防泄漏措施。(衰变池的基本要求)

开展放射性药物治疗的医疗机构,应为住院治疗患者或受检者提供有防护标志的专用厕所,专用厕所应具备使患者或受检者排泄物迅速全部冲入放射性废液衰变池的条件,而且随时保持便池周围清洁。

供收集废物的污物桶应具有外防护层和电离辐射警示标志。在注射室、注射后病人候诊室、给药室等位置放置污物桶。(污物桶的设计和配置数量基本要求)

污物桶内应放置专用塑料袋直接收纳废物,装满后的废物袋应密封,不破漏,及时转送存储室,放入专用容器中存储。(专用塑料袋怎么配置,数量?)

对注射器和碎玻璃器皿等含尖刺及棱角的放射性废物,应先装入利器盒中,然后再装入专用塑料袋内。

每袋废物的表面剂量率应不超过0.1mSv/h,质量不超过20kg。时转送存储室,放入专用容器中存储。(专用塑料袋承受重量要求)

储存场所应具有通风设施,出入处设电离辐射警告标志。

废物袋、废物桶及其他存放废物的容器应安全可靠,并在显著位置标有废物类型、核素种类、存放日期等说明。

废物包装体外表面的污染控制水平:B<0.4Bg/cm2。